本文

田布施町地震ハザードマップ

田布施町地震ハザードマップ

はじめに

田布施町では、今後発生する可能性がある地震について住民の皆様の関心と防災意識を高めていただき、ご自宅の耐震診断・耐震改修の重要性や日ごろの備えをしていただくために、「地震ハザードマップ」を作成しました。ご自分が住んでいる地域のゆれやすさを確認し、住宅の耐震化や家具の転倒防止策などの日頃の地震対策に役立ててください。

地震ハザードマップとは

地震による被害の予測結果を、避難所、防災施設などの防災情報とともに表示した地図のことです。

ここでは、田布施町において、発生すると影響が大きい「日積断層による地震」と「全国どこでも起こりうる直下の地震」、「東南海・南海地震」の予測震度を重ね合わせ、地域で最大となるゆれやすさ(震度)を示す『ゆれやすさマップ』と、その震度による建物被害の危険度を示す『地域危険度マップ』からなっています。

ゆれやすさマップ

地震によるゆれを「震度」として地図に示したものです。なお、ここに示した震度は、想定した地震の規模や震源にもとづいた予測結果であり、地震の発生の仕方によっては、ゆれはこれより強くなったり、弱くなったりすることがあります。

想定した地震

田布施町で考えられる地震で、影響の大きいと考えられるものを想定地震として選出し、断層の位置や形状、地震の規模等を設定します。田布施町では、3つの想定地震の予測計算を行い、その中から最大となる震度を、各地点で想定される最大のゆれとしてマップに示しました。

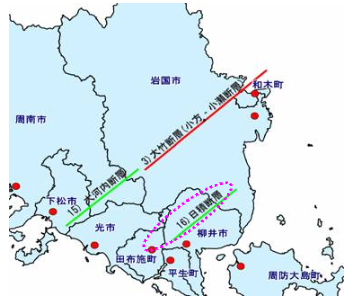

1.日積断層の概要

確認されている断層のうち最も田布施町に近い断層です。

地震規模はマグニチュード6.7としました。

日積断層の位置 資料:山口県地震被害想定調査報告書

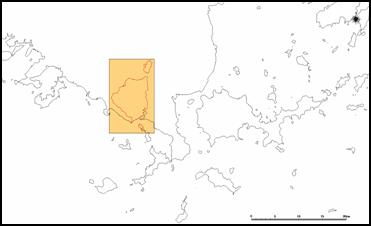

2.どこにでも起こりうる直下の断層地震

現在、わが国には約2,000箇所の活断層があると考えられていますが、いまだに確認されていない活断層も存在しています。未確認の活断層が活動したことによって発生した地震の事例もあります。

そこで、この未確認の活断層による地震のゆれの大きさを把握するため、田布施町の直下に水平に広がる活断層があると仮定しました。活断層の深度は地下4kmとし、発生する地震のマグニチュードは6.9としました。

どこにでも起こりうる直下の地震の位置

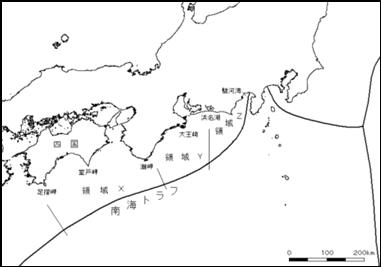

3.東南海・南海地震の概要

東南海・南海地震は、四国から駿河湾までの太平洋沖に存在する南海トラフで発生するマグニチュード8クラスの地震です。南海トラフでは、日本列島が乗っているユーラシアプレートの下に南側からフィリピン海プレートが潜り込んでいます。このプレートの沈み込みによって岩盤にひずみのエネルギーがたまり、これが限界に達するとひずみを解放しようとする強い力が働いて、約100年周期で地震が繰り返し発生しています。今後30年以内の発生確率は東南海地震で60~70%、南海地震で50%程度とされています。

このマップでは東南海地震と南海地震の同時発生を想定し、マグニチュードは8.6としました。

南海トラフの位置 資料;地震調査研究推進本部

震度計算

地震の波は

- 岩盤内部の震源断層から固い岩盤の中を伝わり、地下深いところの(山地では地表近く)岩盤から

- 浅いところの表層地盤を伝わって地表まで達します。

地震のゆれの強さは

過程1では地震の規模や震源からの距離により変化します。

過程2では表層地盤の地形(丘陵地、三角州等)、標高等により変化します。

これらの性質を用いてまず、地下深いところ(山地では地表近く)の岩盤でのゆれの大きさを計算します。次に地表まで地震動が伝えられる間に、表層地盤のゆれやすさを加味して震度を求めます。

地域危険度マップ

地震による建物の被害(全壊率)を地図上に示したものです。

地震の発生の仕方によっては、被害の状況はこれより大きくなったり、小さくなったりすることがあります。

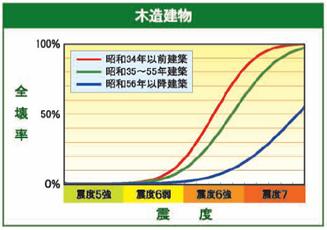

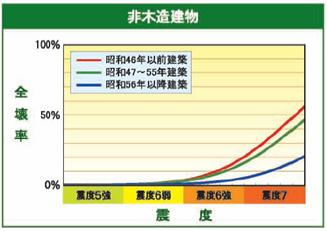

建物の構造及び建築年代別の建物被害の発生確率は、過去の地震での建物被害の記録から、統計で求められます。地域危険度マップはこの関係式を用いて計算した予測結果を示しています。

木造建物より鉄筋コンクリート造などの建物の方が、古い建物より新しい建物の方が地震による被害を受けにくくなります。

建物建築年と全壊率の関係

建物の耐震診断・耐震化を行いましょう

昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された木造住宅はぜひ耐震診断を行ってください。

昭和56年6月以降に建てられた建物であっても耐震性に不安があるなら耐震診断を行うことをお勧めします。

まずは、簡単な問診に答えるだけで、できる簡易な診断として、「誰でもできるわが家の耐震診断」が財団法人日本建築防災協会から提供されています。詳しくは財団法人日本建築防災協会のホームページをご覧ください。

(財団法人日本建築防災協会)<外部リンク>

耐震診断を受け、耐震性に問題があるときは、耐震改修や建替えを検討してください。

ダウンロード

地震ハザードマップ(ゆれやすさマップ) [PDFファイル/2.15MB]

地震ハザードマップ(地域危険度マップ) [PDFファイル/2.14MB]