本文

東田布施地域懇談会

令和7年度 東田布施地域懇談会 開催

東田布施地域懇談会『トイレと人権Part2』 [PDFファイル/949KB]

『トイレと人権 Part2』

令和7年8月2(土)午前10時から、昨年に引き続き、山口大学教育学部卒業後、県内の公立中学校の教諭として活躍し、平生中学校勤務を経て、令和6年4月に田布施町教育委員会社会教育主事に就任されている河村崇文様を講師としてお招きして講演会を開催しました。山口県人権推進指針の中でも「部落差別(同和問題)」や「性の多様性に関する問題」について取り上げ、多様な人権問題が依然として存在していることを説明し、法的な指針や自治体ごとに地域差があるが個人的には好きな人と一緒にいたいという気持ちを尊重してあげたい、と述べられました。今回のテーマである『トイレと人権 Part2』は障害のある方からの目線をインタビュー形式で、社会生活をする上での問題点や人との関わり方、身障者トイレのあり方について生のご意見を伺いました。また、昔の文献からトイレ掃除についてどのように思案していたか、トイレを綺麗に使ったり、トイレを掃除する意味を考え、トイレを磨くことで人権感覚を磨くことにつながるのではないか、と考えさせられました。いろいろな観点から人権についてお話をしていただきましたが、最後にトイレにまつわる曲で15年前に話題になった「トイレの神様」という曲の歌詞をじっくりと聴き、境遇は違っていてもそれぞれ胸に染みるものかあったように感じました。1時間の講演でしたが、心に残る充実した講演となりました。

ご来館いただき、ご清聴いただいた皆様本当にありがとうございました。

令和6年度 東田布施地域懇談会 開催

東田布施地域懇談会『トイレと人権』<トイレから考える人権問題> [PDFファイル/815KB]

人としての尊厳が損なわれることなく、自分の人格が尊重され、他人の人格を尊重して自由で平等な生活を営むことができるよう、一人ひとりがかけがえのない尊い生命(いのち)の主体者であるという、人間尊重を基本的な考えとしており、県民、民間団体、企業においてもそれぞれ果たす役割があり、行政との理解と協力のもとに活動(協働)していく必要があることを語っていただきました。また、多目的トイレは現在多機能トイレとして、子どもから障害者まで利用することができるようになったことや障害者の不当な差別的取り扱いを禁止し、企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、合理的配慮の提供が必要なことも説明してくださいました。

『トイレと人権』〈トイレから考える人権問題〉

令和6年7月13日(土)午前10時から、山口大学教育学部卒業後、県内の公立中学校の教諭として活躍し、平生中学校勤務を経て、令和6年4月に田布施町教育委員会社会教育主事に就任されている河村崇文様を講師としてお招きして講演会を開催しました。人権の基本理念をはじめ、私たちの周りにある人権課題のうち、今回のテーマである『トイレと人権』〈トイレから考える人権問題〉の多様性について理解を深め、性的指向及びジェンダーアイデンティティに関してのお話をしていただきました。

山口県人権推進指針で、家庭、地域、職場、学校、施設、その他あらゆる場において、人としての尊厳が損なわれることなく、自分の人格が尊重され、他人の人格を尊重して自由で平等な生活を営むことができるよう、一人ひとりがかけがえのない尊い生命(いのち)の主体者であるという、人間尊重を基本的な考えとしており、県民、民間団体、企業においてもそれぞれ果たす役割があり、行政との理解と協力のもとに活動(協働)していく必要があることを語っていただきました。また、多目的トイレは現在多機能トイレとして、子どもから障害者まで利用することができるようになったことや障害者の不当な差別的取り扱いを禁止し、企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、合理的配慮の提供が必要なことも説明してくださいました。 ご来館いただきご清聴いただいた皆様ありがとうございました。

令和5年度 東田布施地域懇談会 開催

東田布施地域懇談会 『人権とは何だろう』〈男女の格差・同和問題〉 [PDFファイル/842KB]

『人権とは何だろう』〈男女の格差・同和問題〉

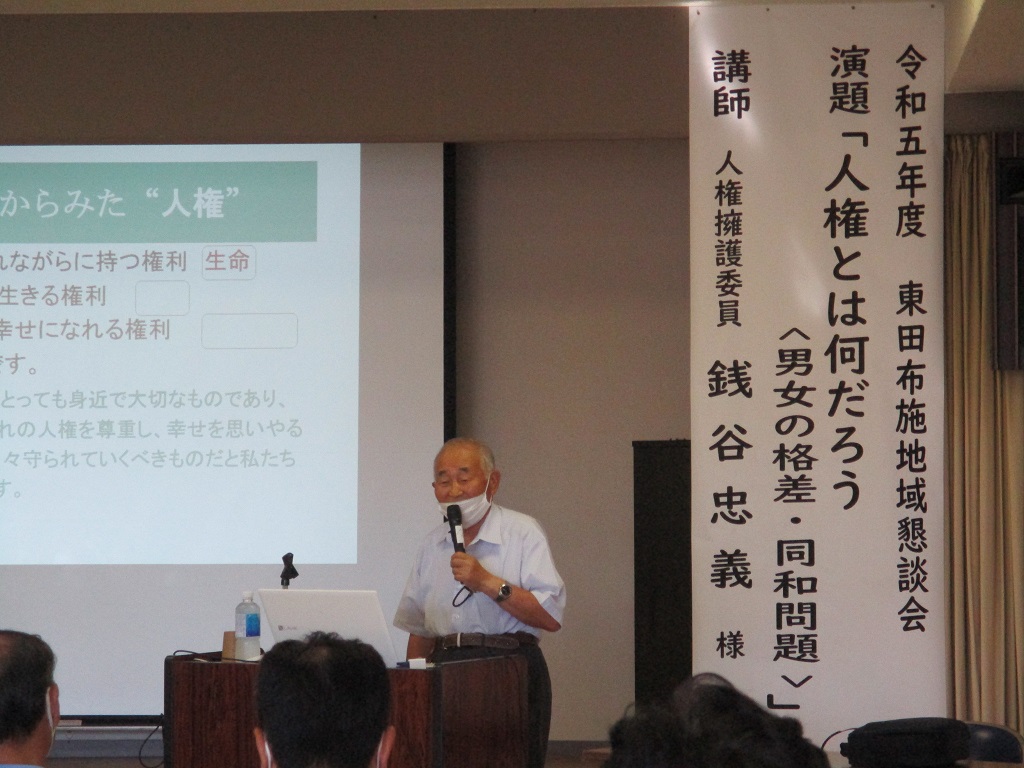

令和5年8月5日(土)午前10時から、人権擁護委員 銭谷忠義様を講師としてお招きして講演会を開催しました。私たちの周りにある人権課題のうち、今回のテーマは「男女の格差・同和問題」について正しい認識のもと理解を深めてもらえるようお話をしていただきました。

人権とは?人が人らしく幸せ・平等・健康・平和に生きて行くために、人々‣国家・社会・法律によって認められている権利です。男女間にある格差を是正するために、固定的に考えられてきた男女のあり方や仕組みを見直すことが必要です。また日本には、特定の地区で生まれ育ち暮らしているというだけでさまざまな差別を受ける、という同和問題があります。この問題は、過去のことで終わらせるのではなく、正しい認識と理解が不可欠です、と語っていただきました。

ご来館いただきご清聴いただいた皆様ありがとうございました。

令和4年度 東田布施地域懇談会 開催

『災害に備える~東日本大震災での経験から~』令和4年8月20日(土)午前10時から、光地区消防組合 第一警備隊副隊長兼警防第一係長 中原一成様を講師にお招きして講演会を開催しました。

東日本大震災に緊急消防援助隊として派遣され、福島県の現地に向かわれた経緯や体験をリアルに語ってくれました。自然の力に人間は勝てない、被害の大きさ、怖さを実感し「現地で見たり聞いたり、感じたことを責任を持って伝えていきたい」と熱く語り、その経験から、災害はいつどこで起きてもおかしくないので、その備えをしておくべきだと力説してくださいました。

令和3年度 東田布施地域懇談会 開催

『昔の東田布施』~移動郷土館 田布郷土館の紹介~ 令和4年1月14日(金曜日)午前9時30分から、田布施町郷土館の館長 高橋茂樹様をお招きして、コロナ禍の中、人数制限をし1月の生きがい教室と兼ねて講演を開催しました。

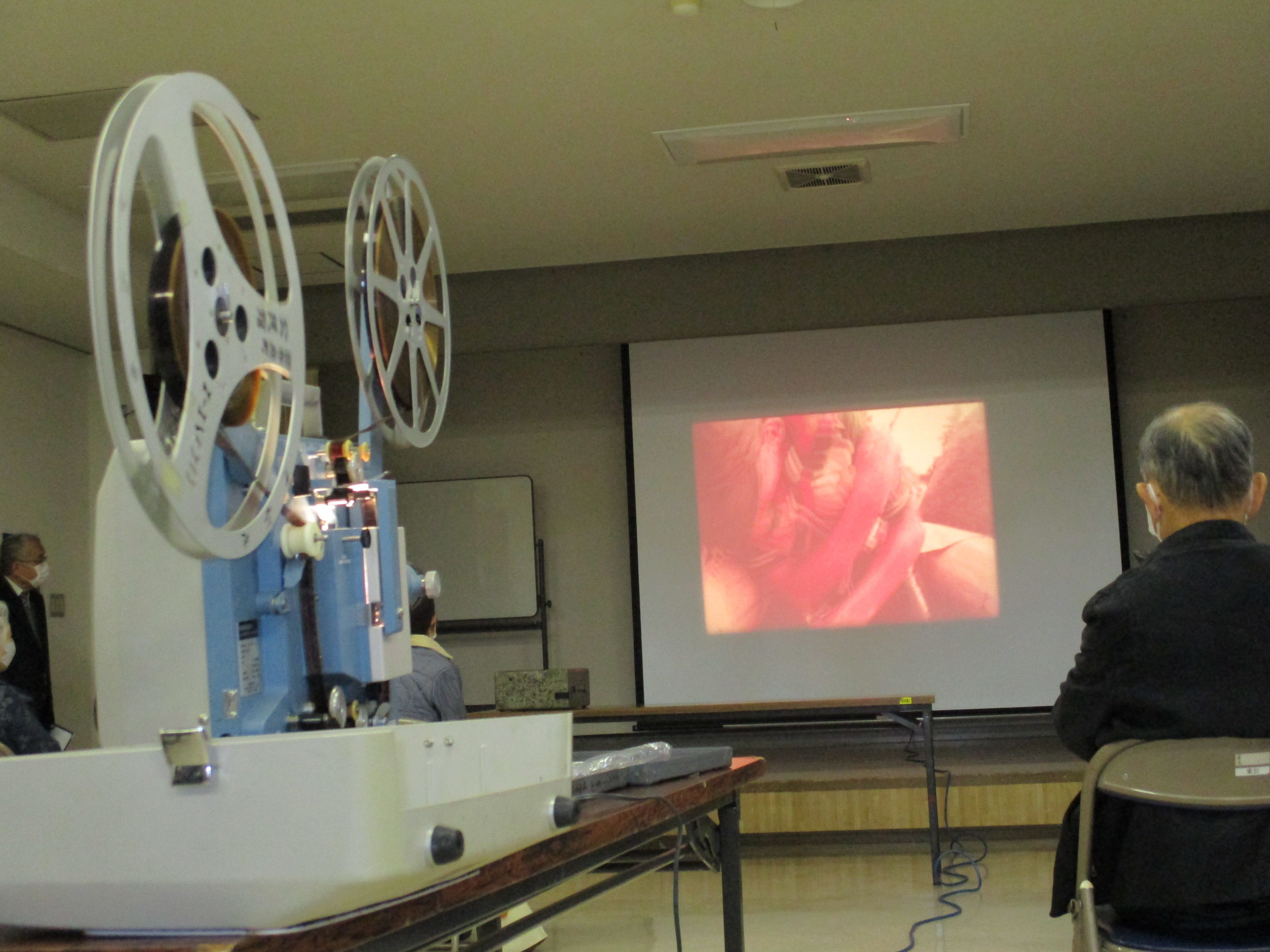

田布施町の歴史で江戸時代、東地域の灸川は国境で通過には通行手形が必要だったこと、町内で城南は熊毛宰判それ以外は上関宰判と行政の管轄が違っていたこと、海沿いの麻郷や麻里布の方が栄えていたと初めて聞くことばかりでした。東田布施小学校の校歌にある「金声」の意味や、手回しの蓄音機と映写機で懐かしい音と映像で昔に思いをはせる事が出来ました。2時間余りの講演でしたが、また知らない田布施のお話を聞きたくなりました。

令和元年度 東田布施地域懇談会 開催

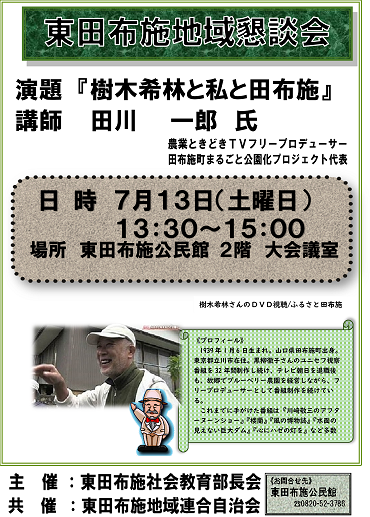

『樹木希林と私と田布施』令和元年7月13日(土)午後1時30分から、農業ときどきTVフリープロデューサー/田布施町まるごと公園化プロジェクト代表、田布施町出身の田川一郎様を講師にお招きして講演会を開催しました。

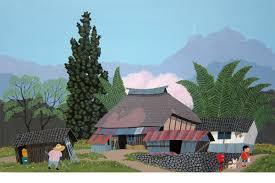

田川さんは、これまでの人生の中でふるさと田布施町が何よりも大切な心の支えになっていたこと、「いい風景は資本である」と考えて「田布施町まるごと公園化プロジェクト」を立ち上げたことなどをお話されました。

田川さんは大学進学・TV局への就職、苦労しながら頑張れたのも、ふるさとがあったから。今も、東京と田布施を行き来しながら活躍中です。田布施のハゼの木の話を聞き「ろうそく作り」を始め、徳山出身の日本総研主席研究員 藻谷浩介が唱えた里山資本主義からふるさと田布施で「田布施町まるごと公園化プロジェクト」を立ち上げ、ふるさとの風景や町を子孫に伝える活動をしたり、ブルーベリーの栽培をされたりしています。また今も、黒柳徹子のユニセフ親善大使の番組などを長年制作し続け、貧困や世界の飢餓の様子を取材されています。

講演会では、樹木希林さんとのエピソードをユーモアたっぷりにお話をされた後、樹木希林の講演DVD「ある日の遺言『食べるものも日常 死ぬのも日常』」を視聴しました。笑いあり、ちょっと立ち止まって考えるDVDでした。

当日は、朝から大雨が降っていたにもかかわらず、80名を超える参加者があり、みなさま本当にありがとうございました。

失われてゆく里山ふるさと『田布施町』の美しい風景を大切にし残したいものです。

平成30年度 東田布施地域懇談会 開催

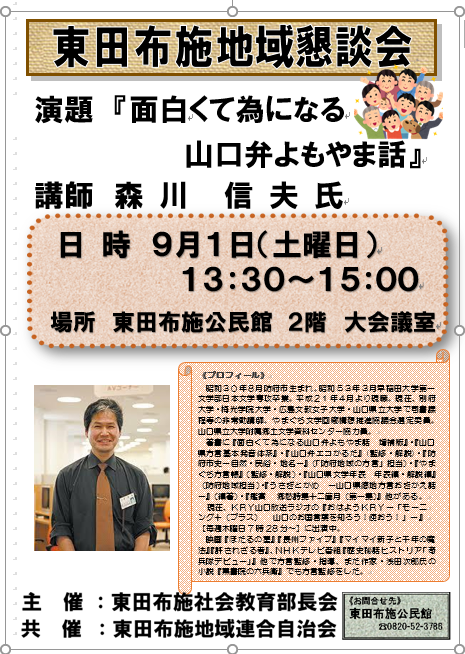

7月7日(土曜日)予定の懇談会が、平成30年7月豪雨の為、延期となった『面白くて為になる、山口弁よもやま話』が9月1日(土曜日)午後1時30分から、山口県方言研究家で防府市立図書館長の森川信夫さんをお招きして講演会が開催されました。

山口弁の特徴として、連母音融合が多く普通は5つなのですが12とあり外国語にも似た発音があります。「シ」を「ヒ」と発音する傾向があり、「布団を敷く」を「布団をヒク」板などが曲がったり、たわんだりすることを「ヒわる」と山口弁では言いませんか?正しくは「しわる」だそうです。

「髪や爪を切る」ことを「髪や爪を摘む」と言います。かつては明治大正時代頃までは標準語として認識されていたものが使われています。「ふがえー、まんがえー」は「運、めぐり合わせが良い」という意味の山口弁です。「ふ」とは「神仏の護符、守り札、守護札」という意味で、室町時代後期頃から使われたかつての中央語を方言として受け継いでいるものです。改めて山口弁のすばらしさを感じ、ふるさとの懐かしい言葉を受け継いでいきたいものです。